Kontakt

Stefan Grass

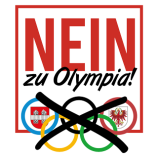

Leiter von 2000 bis 2022 des Komitees Olympiakritisches Graubünden

Zusammenfassung

Olympische Spiele - ein Auslaufmodell?

2019: Kaum jemand möchte noch Olympische Winterspiele. Das liegt auch an einem harten Gegner aus der Schweiz.

Olympia ist ein Auslaufmodell

2018: Seit den Olympischen Winterspielen in Turin 2006 zeigt sich die fehlende Sinnhaftigkeit von solchen Sportgrossveranstaltungen im Alpenraum. Stefan Grass, Leiter des Komitees Olympiakritisches Graubünden, der seit 18 Jahren die Kandidaturen für Olympische Winterspiele in Graubünden für 2010, 2014, 2022 und 2026 erfolgreich bekämpfte, zieht Bilanz.

Der Spieleverderber

2018: Stefan Grass hat die Kandidatur für Olympische Spiele in Graubünden gebodigt. Jetzt soll er Sion 2026 verhindern.

Internationale Medien

Mauspfeil auf dem Titel zeigt Medium, Datum und Lead:

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2024

2025

2026

Kann Mailand-Cortina der Wendepunkt der Winterspiele sein? Das IOK muss tiefgreifende Reformen anstossen

05.02.2026

Aufgeblasene Programme und hohe Infrastrukturkosten haben dem Ruf der Olympischen Winterspiele geschadet. Um wieder attraktiv zu werden, brauchen sie eine zeitgemässe Vergabepraxis. Doch das allein reicht nicht. (Kommentar von Christof Krapf, NZZ)

Die

Olympischen Winterspiele haben einen miserablen Ruf. Diese Misere hat

das Internationale Olympische Komitee (IOK) selbst geschaffen. Es vergab

die vergangenen drei Austragungen an Russland, Südkorea und China.

Olympia 2014, 2018 und 2022 waren verbunden mit Kritik an ausufernden

Infrastrukturkosten und der mangelnden Nachhaltigkeit von Sportstätten.

Kritiker monierten ausserdem Umweltschäden und die teilweise

autokratischen politischen Systeme der Gastgeberländer.

Die

Krise der Winterspiele hat mehrere Ursachen. Ihnen fehlt eine

Weltsportart als Zugpferd. Sie sind dadurch in vielen Teilen der Welt

irrelevant, zum Beispiel in Südamerika und weiten Teilen Asiens. Hinzu

kommen Disziplinen wie Skispringen oder Bob, die in nichtolympischen

Jahren ein Schattendasein fristen, an den Olympischen Spielen allerdings

teure Infrastruktur benötigen. Es verwundert nicht, dass das Interesse

an Winterspielen gesunken ist: beim finanziell relevanten TV-Publikum,

aber auch bei potenziellen Ausrichtern. Das wirft die Frage auf, ob

Olympische Winterspiele in der heutigen Form noch zeitgemäss sind.

Teure

Sportstätten, die nach den Spielen ungenutzt verfallen, sind ein Symbol

der Krise. Die Sprungschanzen in Sotschi kosteten umgerechnet 230

Millionen Euro, schon während Olympia 2014 zeichnete sich ab, dass sie

wegen des weichen Untergrunds zu wenig stabil für eine langfristige

Nutzung sein würden. Das olympische Teamspringen war der letzte

internationale Wettkampf, der auf diesem Millionengrab stattgefunden

hat.

Auf der Bobbahn in Yanqing,

im Hinblick auf Peking 2022 gebaut, wurden 2023 einmal Weltcup-Rennen

ausgetragen, seither waren nur noch unterklassige Wettkampfserien zu

Gast. Dass das die kolportierten Baukosten von 500 Millionen Dollar

rechtfertigen soll, ist schwer vermittelbar. Die Geschichte der

Winterspiele ist reich an solchen Mahnmalen.

Das

IOK ortete lange keinen Handlungsbedarf. Warum auch? Es gab

schliesslich Staaten wie Russland und China, die ihr Image mit

Winterspielen aufpolieren wollten und dafür viel Geld ausgaben. Das ging

so lange gut, bis der ramponierte Ruf dazu führte, dass das IOK Mühe

bekundete, Ausrichter zu finden.

Olympiaprojekte

in Calgary, Tirol, Graubünden, im Wallis und in München wurden von der

Stimmbevölkerung oder der Politik noch vor dem Bewerbungsprozess

abgeklemmt. Zuletzt veränderte das IOK deshalb die Vergabepraxis, es

trat in einen direkten Dialog mit potenziellen Olympiastädten – ein

richtiger Schritt, der verhindert, dass sich Gastgeberstädte mit

extravaganten Konzepten überbieten.

Kompromiss auf Kosten von Athletinnen und Zuschauern

Die

Winterspiele kehren in Norditalien nach zwanzig Jahren Absenz zurück in

die Alpen. Mailand-Cortina 2026 soll ein Wendepunkt werden: weg vom

Gigantismus, hin zu nachhaltigen Spielen, zurück in demokratische

Politsysteme und in das Ursprungsgebiet des Wintersportes. Das ist eine

erfreuliche Nachricht.

Doch

die Rückkehr in die Alpen hat ihren Preis: Dezentralisierung.

Mailand-Cortina 2026 wird an fünf sogenannten Clustern ausgetragen, das

IOK ist diesen Kompromiss eingegangen, auf Kosten der Athletinnen und

Zuschauer. Die Austragungsorte liegen weiter voneinander entfernt als

zuletzt.

Einen

Austausch unter Athletinnen und Athleten verschiedener Sportarten wie

an früheren Spielen wird es kaum geben. Auch für die Zuschauer birgt

Mailand-Cortina logistische Herausforderungen. Die Autofahrt von

Mailand, wo die Eissportarten und die Eröffnungsfeier stattfinden, zu

den Biathletinnen in Antholz dauert fünf, mit dem öffentlichen Verkehr

sogar gegen sieben Stunden.

Der

vielzitierte olympische Geist dürfte einen schweren Stand haben. Zu

befürchten ist, dass isolierte Wettkämpfe stattfinden, die Kulissen eher

Weltmeisterschaften oder Weltcups denn Olympia gleichen. Der Beweis

muss zuerst erbracht werden, dass unter diesen Umständen Olympiastimmung

aufkommt und der Funke von den Sportlerinnen auf die Bevölkerung und

das Publikum überspringt.

Dennoch

ist der Schritt richtig, weil er Kosten spart. Die Spiele 2014 kosteten

den russischen Staat über 50 Milliarden Dollar, für jene in Peking ist

es schwierig, genaue Zahlen zu erhalten, Schätzungen gehen von 38,5

Milliarden Dollar aus. So oder so: Mit etwa 7 Milliarden Dollar werden

die Winterspiele in Mailand-Cortina die günstigsten der jüngeren

Geschichte sein.

Dies,

weil vor allem bestehende Sportstätten und Tourismusinfrastruktur

genutzt werden – abgesehen von der Bobbahn in Cortina, die für 120

Millionen Euro neu gebaut wurde. Die deutlich günstigere Sanierung der heute unbenutzten Bahn der Spiele 2006 in Cesana lehnte die Regionalregierung des Veneto ab.

Drei

Viertel der Investitionen in den Verkehr wurden für Strassen

aufgewendet. Der öffentliche Verkehr hingegen kam zu kurz. Obendrein

werden zahlreiche Infrastrukturprojekte erst lange nach den Spielen

fertiggestellt, und auch andere Versprechen an die einheimische

Bevölkerung sind noch nicht eingelöst. Wie nachhaltig Mailand-Cortina

2026 tatsächlich ausfällt, wird sich erst in der Rückschau bewerten

lassen.

Die Schweiz und Frankreich werden genau hinschauen

Die

Winterspiele 2026 werden ein Anlass, der aus der Schweiz und Frankreich

genau beobachtet wird. Frankreich richtet Olympia 2030 aus, ebenfalls

mit einem dezentralen Konzept, das Austragungsorte zwischen den Alpen

und dem Mittelmeer umfasst. Der Schweizer Sport bemüht sich um die Spiele 2038.

Erstmals soll ein ganzes Land als Gastgeberin auftreten, mit

Wettkampfstätten in zehn Kantonen in allen drei Sprachregionen. Das IOK

und Swiss Olympic haben begriffen: Anders als dezentral lässt sich

Olympia im Alpenraum nicht mehr realisieren.

Als

Ideal werden vielerorts noch immer die Spiele 1994 in Lillehammer

herbeigezogen: kurze Wege, tiefe Kosten, viel Nachhaltigkeit – ein

skandinavisches Wintermärchen, das es in dieser Form nicht mehr geben

wird. Winterspiele haben sich verändert. Traten in Norwegen noch 1280

Athletinnen und Athleten in 61 Wettbewerben an, werden in diesem Jahr

3500 Sportlerinnen und Sportler in 116 Wettkämpfen erwartet.

Diesen

Ausbau hat das IOK herbeigeführt, weil die Vermarktung der Winterspiele

zu einem ebenso grossen Problem geworden ist wie die Suche nach

geeigneten Ausrichtern. Ein jüngeres Sportpublikum schaut sich kaum

stundenlang einen 50-Kilometer-Langlauf oder dreissig Skifahrer an,

welche die immergleiche Piste hinunterrasen. Es konsumiert

Videoschnipsel in den sozialen Netzwerken.

Das aufgeblasene Wettkampfprogramm verfehlt die Wirkung

Das

IOK hat das Olympiaprogramm als Reaktion auf diese Entwicklung stetig

aufgeblasen, in der Hoffnung, mit neuen Sportarten auch ein neues

Publikum anzulocken. Im Vergleich mit Lillehammer gibt es nun sieben

statt zwei Freestyle-Disziplinen, dazu fünf verschiedene Formen von

Snowboardwettkämpfen.

Diesen

Ausbau gilt es in Zukunft zu vermeiden oder rückgängig zu machen. Er

hat die erhoffte Wirkung auf die Attraktivität der Spiele verfehlt.

Immer neue Disziplinen sind vielmehr Kostentreiber bei der

Sportinfrastruktur. Den Ruf der Olympischen Winterspiele werden sie

nicht retten.

Es

braucht tiefergehende Reformen. Es gibt Pläne, ab 2030 Crosslauf und

Radquer-Rennen in das Programm zu integrieren. Vertreter klassischer

Wintersportarten lehnen das ab, weil in der olympischen Charta steht,

nur Sportarten, die auf Schnee und Eis ausgetragen würden, gehörten an

die Winterspiele.

Diese

Haltung zeugt von wenig Weitblick, sie ist sogar fahrlässig. Die

Winterspiele brauchen ein Aushängeschild mit globaler Strahlkraft.

Dieses Kriterium erfüllt keine Wintersportart, weder der in Europa

beliebte Skisport noch das Eishockeyturnier – selbst wenn, wie in diesem

Jahr, die Spieler der National Hockey League (NHL) teilnehmen. Dass die

IOK-Präsidentin Kirsty Coventry diese Woche in Mailand eine umfassende

Überprüfung des olympischen Programms ankündigte, ist daher zu

begrüssen.

Verlegung von Basketball zu den Winterspielen wäre sinnvoll

Als passendes Aushängeschild der Winterspiele wird immer wieder Basketball ins Gespräch gebracht. Die Sportart erfährt auf der ganzen Welt einen Zulauf

an Publikum. Sie gehört an Sommer-Olympia zu den Quotenrennern, doch

diese Spiele könnten den Wegfall verkraften, sie haben im Gegensatz zum

Winter genügend Weltsportarten im Programm. Eine Verlegung des

Basketballs mit den Superstars aus der NBA würde den Winterspielen mehr

Gewicht verleihen – und eine jüngere Zuschauergruppe erschliessen. Nach

Coventrys Äusserungen dürfte die Debatte über den Umbau der Winterspiele

Fahrt aufnehmen.

Neue

Wege sind auch im Vergabeprozess gefragt. Es ist ineffizient und wenig

nachhaltig, Olympia alle vier Jahre an andere Gastgeberstädte zu

vergeben. Die dann jedes Mal ein neues Konzept erarbeiten, neue

Sportstätten bauen und Verkehrsinfrastruktur sowie Hotellerie auf

Olympianiveau bringen.

Vielmehr

sollte das IOK in Europa, Asien und Nordamerika je eine oder zwei

Destinationen ausmachen, die im Turnus die Winterspiele austragen

dürfen. Damit würden sich Investitionen in die Infrastruktur lohnen. Und

das IOK bewiese mit diesem radikalen Schritt, dass ihm an der dringend

nötigen Reform der Olympischen Winterspiele gelegen ist.